【3dsmax基礎知識】「押し出し」を用いたモデリングの基礎

2017/07/28

皆様こんにちは。CGパース制作デジダスキュビカの三輪で御座います。

梅雨が明けまして、本格的に夏到来ですね。

さて、今回は3dsmaxの基本機能の一つである「押し出し」について紹介したいと思います。

3dsmaxにおける「押し出し」とは

3dsmaxにおいて、モデルを作成する方法のひとつにラインを生成しそれを押し出しするという

ものがあります。

この「押し出し」の機能は3dsmaxでのモデリングにおいて非常に多く用いられるものであり

様々なアプローチの仕方があります。

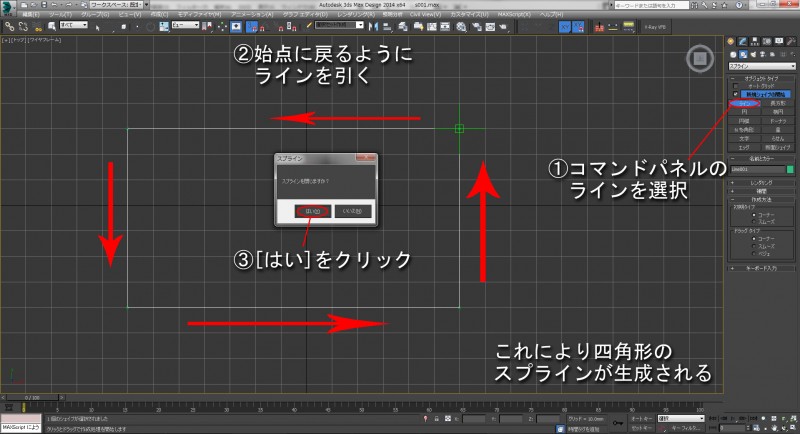

「ライン」を用いた押し出し

「ライン」を用いた押し出しはもっとも基本的と言ってもよい例です。

まずビューポートをトップにし、コマンドパネルより「ライン」を選択し四角形のスプラインを作ります。

このとき、始点と終点が同じ位置になるようにします。

そうすると、「スプラインを閉じますか?」というメッセージが表示されるので[はい]をクリックします。

ここまでがスプラインの生成方になります。

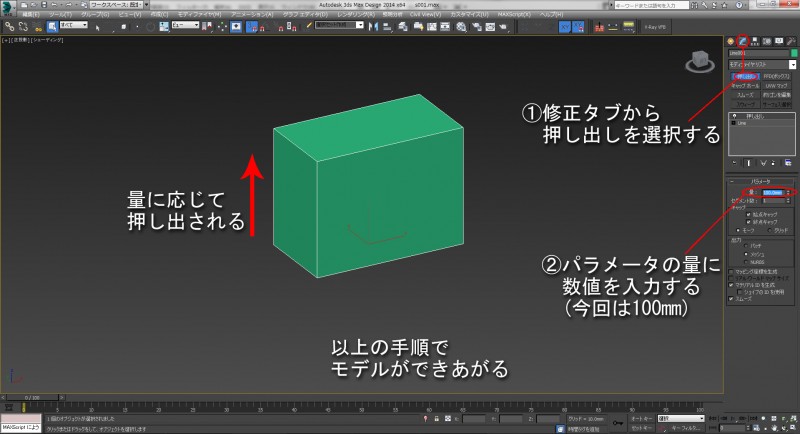

このスプラインをベースにして押し出しを適用することで、ラインに沿ったモデルを作り出すことができます。

高さはパラメータの量の項目に数値を入力することで変更が可能です。

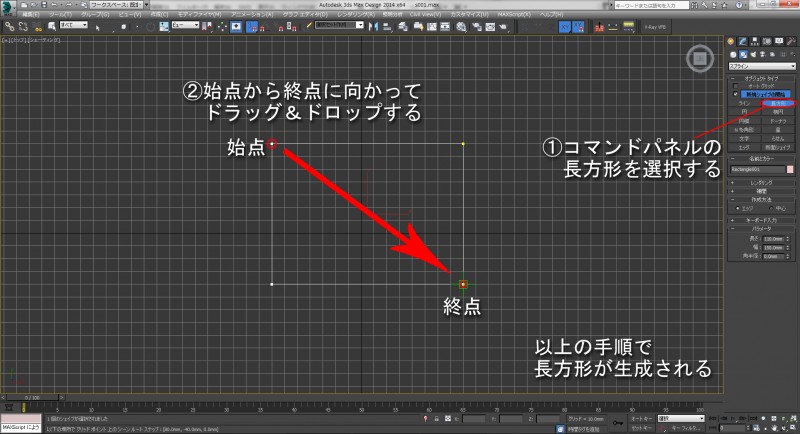

「長方形」を用いた押し出し

次に、「長方形」を用いた押し出しの方法を解説します。

まずビューポートをトップにし、コマンドパネルより「長方形」を選択します。

この状態でドラッグ&ドロップすることで、長方形のラインを生成することができます。

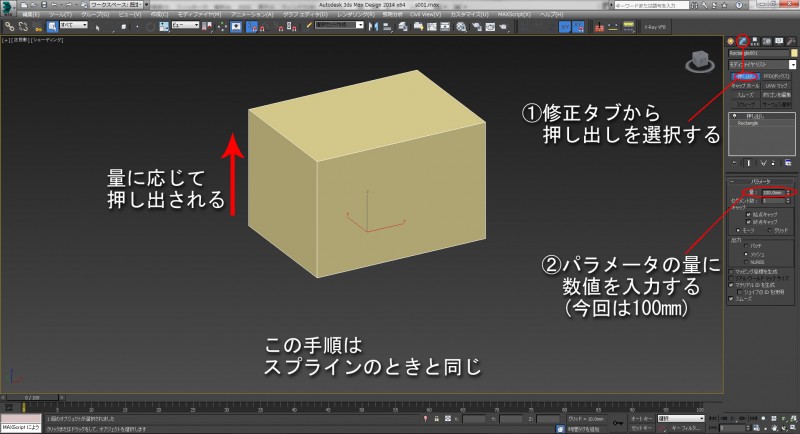

ここからの手順は、先に解説したラインのときと同様でこの長方形をベースにして

押し出しを適用することでラインに沿ったモデルを作り出すことができます。

高さはパラメータの量の項目に数値を入力することで変更が可能です。

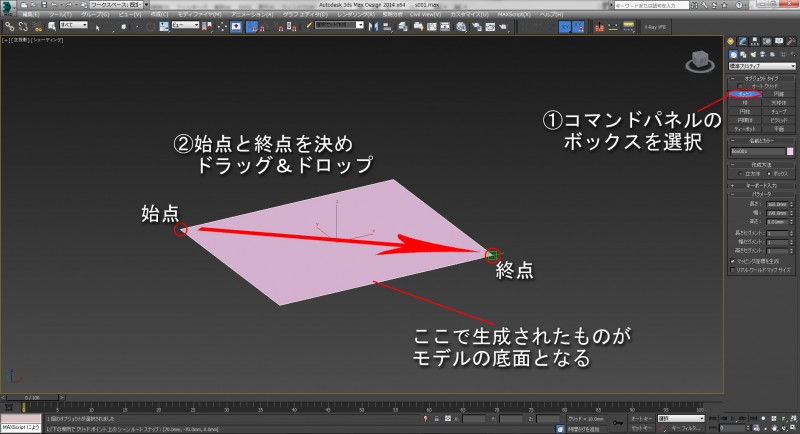

番外編:「ボックス」を用いたモデル

ここで、もうひとつモデルの作成方法を紹介します。

それは「ボックス」というツールを用いる方法です。

このボックスの中には押し出しと同じ効果を持つ部分があります。

まずコマンドパネルより「ボックス」を選択します。

この状態でドラッグ&ドロップすることで、長方形の面が生成されます。

この面が後にできるモデルの底面となります。

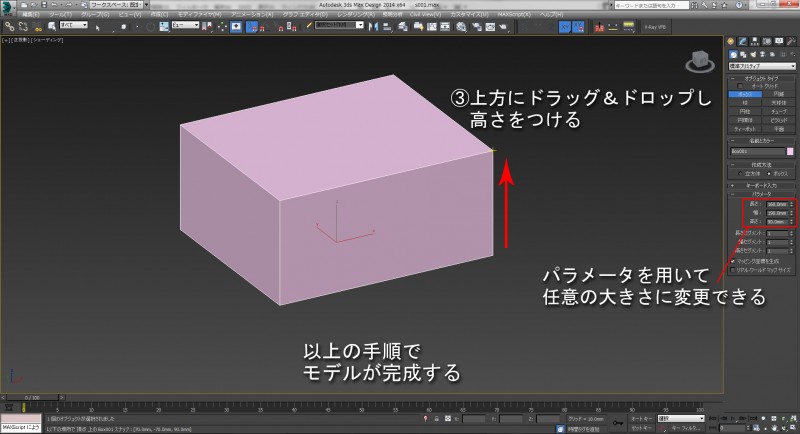

ここからさらに高さの分をドラッグ&ドロップすることでモデルが完成します。

その後はコマンドパネルのパラメータの項目で任意の数値を入力することで

モデルを場面に応じた大きさに変更することが可能です。

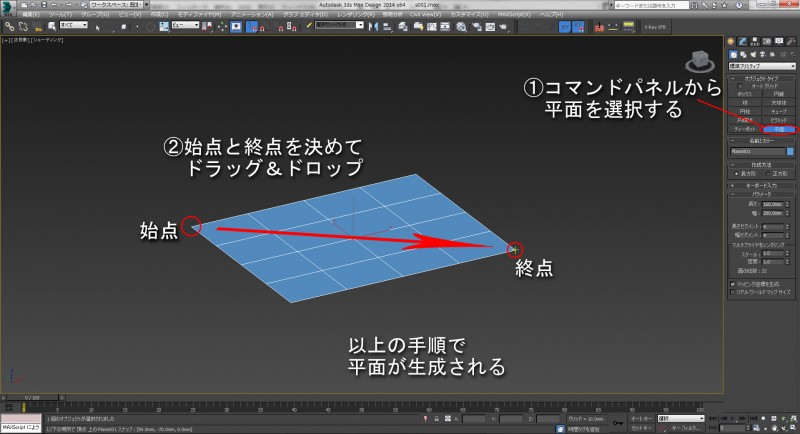

注意!! 「平面」からは押し出しできない

3dsmaxの機能の中には「平面」という機能があります。

この機能、ドラッグ&ドロップした場所に文字通り平面を生成するというもので一見すると

先に紹介した「長方形」と似ているのですが、ある決定的な違いがあります。

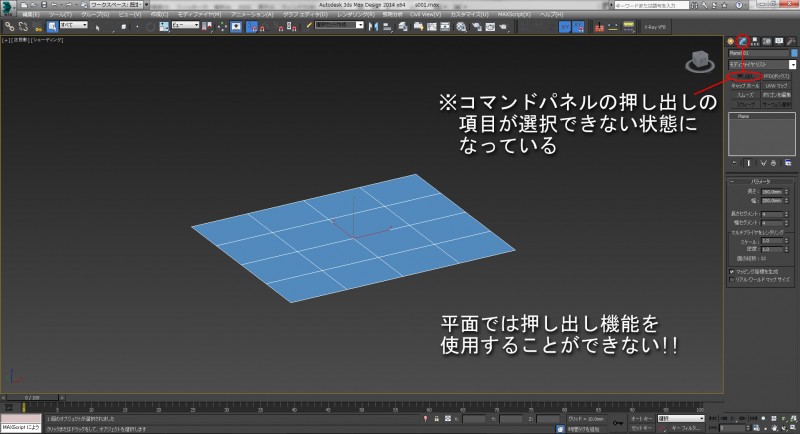

それは今回のテーマである「押し出し」ができないということです。

実際に見てみましょう。

上記画像のように、平面からは押し出しをしてモデルを作ることができないことが

分かると思います。

平面は、あくまでモデルを平面として扱うことに特化しているためここから何か立体物を作る場合には

向いていないようです。

そのかわりに長方形が立体物の生成に特化していると考えると分かりやすいのではないでしょうか。

実際の作業ではこの操作を間違えないように十分注意が必要です。

機能の違いを知ること

以上が3dsmaxにおける「押し出し」機能の基礎になります。

まとめとしては、

「ライン」からの「押し出し」

・複雑な形状を作成しやすい。

・ラインを引く分の手間がかかる。

「長方形」からの「押し出し」

・規則的な立方体や直方体を作成しやすい。

・モデルの形状の自由度は低い。

「ボックス」でのモデリング

・あらかじめ寸法が決まっているものを作成する際に便利。

・「長方形」と同じく形状の自由度が低い。

といったイメージでしょうか。

これは3dsmax全体に言えることですが、一見使い道がなそうな機能でも作業をしていれば

それぞれの機能に最適な場面が現れることがあったりします。

それぞれの機能の使い方を記憶しておけば、いざというときに作業を効率的に進めることが可能 になるでしょう。

最後までお読み頂き有難う御座います。

皆様のお役に立てれば幸いです。